-

Miguel de Cervantes: la conquista de la ironía

Biografías de escritores ● ● Otros libros de no-ficción | Biografías de escritores | Libros de historia (biografías)

Antes que la biografía de Canavaggio, había leído Miguel de Cervantes: la conquista de la ironía, de Jordi Gracia. En esta completa reseña se indica cómo su autor ha tenido en cuenta los datos conocidos sobre Cervantes y ha evitado en ella polémicas biográficas; sigue un hilo narrativo cronológico y contextualiza bien toda la información que da; explica los problemas económicos que tuvo y se va deteniendo en las obras que publicó, explicándolas y haciendo notar su aprendizaje y maduración como escritor. Como es lógico, habla con detalle de la redacción y el éxito de la primera parte de el Quijote y, después, del extraordinario cambio de paso que supuso la segunda parte, un proceso que se sintetiza en el título: si al principio Cervantes usa la ironía sólo «como... Leer más

Jane Austen

Biografías de escritores ● ● Otros libros de no-ficción | Biografías de escritores | Libros de historia (biografías)

Después de leer la biografía sobre Dickens de Claire Tomalin, pensé que sería una buena idea leer la que publicó sobre Jane Austen, pues tendría un gran trabajo de documentación detrás y estaría estupendamente contada. Y, en efecto, así es, pero mi impresión final fue poco satisfactoria y terminé la lectura pensando en que buscaré otras biografías de Austen para contrastarlas. Me parece que Tomalin se centra demasiado en varios personajes del entorno de la escritora —también porque no hay tantos datos de Austen como para ofrecer un retrato acabado—; y me parece que la interpretación que hace de algunas novelas, Mansfield Park sobre todo, Austen dudosamente las compartiría —es como si la biógrafa no supiera ver a las mujeres del pasado sin su particular filtro... Leer más

Cervantes, de Jean Canavaggio

Biografías de escritores ● ● Otros libros de no-ficción | Biografías de escritores | Libros de historia (biografías)

No había leído hasta hace poco la biografía de Cervantes que firmó hace años, y que actualizó para la edición de 2015, Jean Canavaggio. En ella, contra el telón de fondo social e histórico, el autor narra bien lo que se sabe de Cervantes en siete capítulos ordenados cronológicamente: el primero, 1547-1569, con sus años de formación que terminaron con una misteriosa huida a Italia; el segundo, 1569-1580, con su intervención en Lepanto y la cautividad en Argel; el tercero, 1580-1587, en el que trata sobre sus primeras obras, su matrimonio y otros avatares de la vida familiar; el cuarto, 1587-1601, con su estancia en Andalucía y sus trabajos como recaudador; el quinto, 1601-1606, en el que sobre todo habla de la escritura y publicación de la primera parte de el Quijote; el... Leer más

Preguntas sobre Dios

Relecturas ● ● Otros libros de no-ficción | Artículos, entrevistas, aforismos, misceláneas de textos | Dios | Relecturas | Religión

Pasados bastantes años he vuelto a leer Preguntas sobre Dios, de André Frossard. En capítulos cortitos el autor trata muchos temas que tienen su origen en más de dos mil preguntas que alumnas y alumnos del último curso de bachillerato le formularon por escrito. El esquema de cada capítulo es el mismo: primero se formula la pregunta o la objeción de modo extenso, luego hay un «sin embargo» que remite a una experiencia personal o a un comentario bíblico o teológico, y a continuación viene la respuesta que, normalmente, tiene acentos más bien existenciales y poéticos. Debo decir que tenía un recuerdo muy bueno de este libro que, por un lado, he visto refrendado pero que también, por otro, se ha redimensionado. Una de las objeciones que ahora veo, aunque ciertamente forma... Leer más

La herencia viva de los clásicos. Tradiciones, aventuras e innovaciones

Historia (algunos libros) ● ● Otros libros de no-ficción | Clásicos griegos y romanos | Historia | Libros de historia

He leído con interés La herencia viva de los clásicos. Tradiciones, aventuras e innovaciones, de Mary Beard, catedrática en Cambridge y editora durante veinte años de temas clásicos en el Times Literary Suplement, por varias razones. Primero, claro, por su contenido: el libro está dividido en cinco partes —Antigua Grecia; Héroes y villanos en la Antigua Roma; Roma imperial. Emperadores, emperatrices y enemigos; Roma desde el fondo; Arte y cultura. Turistas y estudiosos—, cada una de las cuales contiene varios capítulos basados en ensayos o reseñas que habían aparecido antes en una revista literaria no especializada. Al margen de las cuestiones concretas que se discuten, son reveladores muchos comentarios al paso: por ejemplo que hay biografías que a veces son demasiado... Leer más

Piensa como un artista

Arte moderno ● ● Otros libros de no-ficción | Arte moderno | Ensayos sobre arte

En su momento hablé de ¿Qué estás mirando?, de Will Gompertz: en Un gran juego (1) y Un gran juego (2). He leído ahora Piensa como un artista, un libro cortito con anécdotas sabrosas y observaciones valiosas acerca del modo en el que trabajan artistas de distinto tipo. Esta reseña da idea de su contenido. Lo he leído con interés: el libro es valioso pues sin duda el autor sabe de lo que habla e historias como la de Theaster Gates valen su peso en oro, pero, a bote pronto, no me gustan o no entiendo bien algunas cosas. Una, que por momentos tiene un tono de libro de autoayuda: si yo supusiera que «todos tenemos talento creativo, no hay duda», entonces concluiría que el talento creativo no es nada y el libro no me interesaría; por suerte, muchas de las cosas que se cuentan... Leer más

El Bajísimo

Relecturas ● ● Otros libros de no-ficción | Dios | Libros de historia (biografías) | Relecturas | Religión

Tiempo atrás puse una breve nota sobre El Bajísimo, la fascinante y singular biografía de san Francisco de Asís escrita por Christian Bobin. He vuelto a leerla y a tomar notas, ahora que conozco un poco más al autor. En realidad, aunque la narración avanza cronológicamente, contando y comentando hechos de la vida de san Francisco, lo cierto es que, como la vida de san Francisco, el libro va de intuición en intuición o de fogonazo en fogonazo. Igual que, dice Bobin, «la voz de Dios está en la Biblia bajo toneladas de tinta, como la energía concentrada bajo toneladas de cemento en una central atómica», también lo está en vidas como la de san Francisco: esto es lo que, a su modo, le interesa subrayar al autor. Para eso se apoya en algunas escenas bíblicas que comenta de... Leer más

El universo de Dickens

Biografías de escritores ● ● Otros libros de no-ficción | Autores de referencia: Charles Dickens | Biografías de escritores | Libros de historia (biografías)

Otro libro leído para la segunda edición de La eficacia del optimismo, publicado hace poco fue El universo de Dickens. Una lección de humanidad, de Mariano Fazio. El autor se apoya en los contenidos de las obras de Dickens con la intención de poner en claro algunas de sus creencias de fondo (algo que, por cierto, deja ver la inexactitud de observaciones como las que indiqué al final del comentario de la biografía de Claire Tomalin). El autor, después de una breve biografía de Dickens, habla de dieciocho novelas o relatos suyos. En cada capítulo da el argumento de la obra en la que se fija y, con numerosas citas, suele centrarse luego en los rasgos principales de algún personaje seleccionado. En la introducción se indica que si a Dickens se le ha acusado a veces de moralista,... Leer más

Trastos, recuerdos. Una biografía de Wisława Szymborska

Biografías de escritores ● ● Otros libros de no-ficción | Biografías de escritores | Libros de historia (biografías siglo XX)

Supongo que para opinar bien sobre Trastos, recuerdos. Una biografía de Wisława Szymborska, escrita por Anna Bikont y Joanna Szczęsna, hay que saber mucho más que lo que yo sé, tanto de poesía como de la vida cultural de Polonia en las últimas décadas. Yo lo he leído con interés pues son muchos los poemas y textos de Szymborska que me habían gustado antes. En esta página la había citado en varias ocasiones: Todo nuevo bajo el sol, Lo malo son los poetas, Elogio de la mala conciencia de uno mismo, En el parque, El primer fin del mundo, Una pregunta dolorosa, Alma de pequeño realismo. En lo que yo entiendo, muchas cosas de Szymborska quedan bien reflejadas: buen humor, discreción, serenidad, amplitud de gustos literarios, atención a las cosas pequeñas de la vida, falta... Leer más

Dickens enamorado

Biografías de escritores ● ● Otros libros de no-ficción | Autores de referencia: Charles Dickens | Biografías de escritores | Libros de historia (biografías)

Otro de los libros leídos para la segunda edición de La eficacia del optimismo fue Dickens enamorado, de Amelia Pérez de Villar, un buen ensayo biográfico que cuenta bien y resumidamente la vida de Dickens, pero que pone toda su atención en sus amores. Primero, con Maria Beadnell, la primera chica a la que pretendió y que le rechazó; luego, con Catherine Hogarth, su esposa durante más de veinte años; y, por último, con Nelly Ternan. El libro, útil para entender mejor a Dickens, se apoya en las biografías de Chesterton, Ackroyd, Tomalin, y otros; pero, sobre todo, recurre a la correspondencia que Dickens intercambió con unos y otros. Se reproducen algunas de las muchas cartas entre Dickens y Beadnell, que dan idea de cómo fue su relación y, también, cuánto pudo... Leer más

Charles Dickens, de Claire Tomalin

Biografías de escritores ● ● Otros libros de no-ficción | Autores de referencia: Charles Dickens | Biografías de escritores | Libros de historia (biografías)

Para preparar la nueva edición de La eficacia del optimismo, uno de los libros que he leído y utilizado, y que comento en el interior, es la biografía de Dickens que firmó Claire Tomalin. En la portada de la edición en castellano se anuncia que esta «vida del mejor escritor inglés, doscientos años después de su nacimiento, se lee como una de sus novelas». Y, en efecto, es una biografía muy amena porque la narración es excelente y, al seguir los pasos de la interesante vida de Dickens, se pone bien de manifiesto su fascinante personalidad. Al contar pormenorizadamente los hechos conocidos de la vida de Dickens, Tomalin sigue dos líneas con especial interés. Una es la de la enorme generosidad de Dickens al implicarse personalmente y sin regatear medios —dinero, tiempo,... Leer más

La profundidad de los sexos

Sociedad (ensayos) ● ● Otros libros de no-ficción | Ensayos | Sociedad (ensayos)

Ya que he citado hace poco unos comentarios de Zygmunt Bauman a propósito de Un mundo feliz, 1984 y Nosotros, pongo unos comentarios, apoyados en las mismas novelas, que hace Fabrice Hadjadj en La profundidad de los sexos, un libro singular bien comentado en esta reseña. Ahí apunta que le parece muy notable que esas tres novelas de anticipación «tengan como motivo central el esfuerzo del poder por negar toda profundidad a la unión de los sexos. En cada uno de los totalitarismos imaginados, la utopía del progreso lleva a cabo una desconexión radical entre la relación sexual, por un lado, y la fidelidad amorosa y la procreación por otro: la primera se reduce a una cuestión de higiene, la segunda aparece como un peligro frente a la lealtad exclusiva al Partido, la tercera es... Leer más

Pompa y circunstancia. Diccionario sentimental de la cultura inglesa

Cultura ● ● Otros libros de no-ficción | Cultura | Ensayos

Pompa y circunstancia. Diccionario sentimental de la cultura inglesa, de Ignacio Peyró, es un libro inclasificable. En esta reseña se lo califica de «asombrosa miscelánea sobre la cultura inglesa en su sentido más amplio y exquisito», que se puede abrir por cualquier lado —Barbour, cabinas telefónicas, Rolls Royce, Robin Hood, William Hogarth, Oxford…—, o bien leer ordenadamente. En esta otra se propone preparar un libro aparte con «todas las entradas sobre tiendas, mermeladas, vinos y tweed» y llamarlo «La guía del dandy con dinero en Londres». En esta entrevista, su autor dice que ha «querido un libro amable, ameno, con no poco anecdotario, que guste al profano y no ofenda al cátedro». Y, en este comentario, se lo presenta, con razón, como un gran «homenaje a la... Leer más

Recuerdos de Rosemary Wells

Ilustradores (memorias) ● ● Otros libros de no-ficción | Ilustración (libros) | Libros de ilustradores y sobre ilustración

El otro día cité un libro, editado por William Zinsser, con ensayos de varios autores de libros infantiles. Una de las firmantes es Rosemary Wells y, en su contribución, habla de cómo comprende los álbumes ilustrados. Dice que, como en los sonetos, en los álbumes la estructura es crucial y cualquier error de medida se nota; que, como son cortos, los personajes deben «llegarle» al lector en la página uno; que, aunque no tienen por qué ser divertidos, lo cierto es que los mejores lo son; que, como han de poder ser leídos centenares de veces, hay que quitarles cualquier nota de blandura o de histerismo que tengan; que no deben estar basados en personajes televisivos y que, atención, nunca deben ser escritos por un psicólogo… En su ensayo da también un interesante apunte... Leer más

El bar de las grandes esperanzas

Memorias de infancia ● ● Otros libros de no-ficción | Libros autobiográficos | Memorias de infancia

J. R. Moehringer, un periodista norteamericano que obtuvo un Premio Pulitzer en el año 2000 y que dio forma literaria a Open, de André Agassi, es el autor de El bar de las grandes esperanzas, un relato autobiográfico que, aunque podría ser más corto, tiene muchos aciertos. Su narración empieza, en 1972, cuando el pequeño JR (sic) tiene unos siete años. Vive con su madre y sus tíos, en casa de sus abuelos, en Manhasset, Nueva York. Su padre es un conocido locutor musical de radio a quien nunca vio pero cuya voz aprende a buscar y reconocer en los aparatos de radio: «la vida consiste en escoger qué voces sintonizar y qué voces no, lección que yo aprendí mucho antes que la mayoría de la gente, pero que me costó más que a muchos otros aplicar correctamente». Su madre, una... Leer más

Por qué fracasan los países

Historia (algunos libros) ● ● Otros libros de no-ficción | Historia | Libros de historia

Por qué fracasan los países, de Daron Acemoglu y James A. Robinson, otra recomendación de mi amigo economista, me ha parecido un gran libro acerca de, como apunta el subtítulo, «Los orígenes del poder, la prosperidad y la riqueza». O, dicho de otra manera, ¿por qué algunos países son ricos y otros pobres? No son extraños los muchos elogios que ha recibido el libro pues, por un lado, la exposición es clara y ordenada, y los argumentos resultan convincentes al estar bien apoyados en ejemplos de todos los ambientes y épocas. Los autores detallan, al principio, cómo la prosperidad no se explica ni por cuestiones geográficas, como si el clima o la situación del país la condicionaran; ni culturales, como si dependiera del nivel cultural o el tipo de creencias del pueblo y... Leer más

Recuerdos de Sendak sobre El letrero secreto de Rosie

Ilustradores (memorias) ● ● Otros libros de no-ficción | 09 años: lectores niños | Álbumes históricos (1941-1963) | Álbumes ilustrados | Ilustración (libros) | Libros de ilustradores y sobre ilustración

La editorial Kalandraka sigue publicando, en buenas ediciones, los libros de Maurice Sendak. Recientemente le ha tocado el turno a El letrero secreto de Rosie, brevemente comentado en la voz de Sendak: la protagonista, Rosie, es una chica fabuladora que se viste como Alinda, la bella cantante, que da conciertos para sus amigos Kathy, Dolly, Pudgy y Sal en el patio de su casa. Sendak contó cómo, en este relato, recreó el ambiente de su casa y barrio de Brooklyn en 1948. La imaginativa Rosie, de ocho años, era una vecina, que vivía enfrente de su casa, a la que él veía desde su ventana mientras alegraba la vida de otros niños inventando juegos. Incluso, decía Sendak, en una ocasión, la oyó y vio encandilar a su público diciéndoles cómo había muerto su abuela esa noche y... Leer más

Álbum[es], de Sophie van der Linden

Ilustración (libros) ● ● Otros libros de no-ficción | Ilustración (libros) | Libros de ilustradores y sobre ilustración

Álbum, de Sophie van der Linden, es un libro excelente, y magníficamente compuesto, acerca de los libros-álbum o de los libros que muchos solemos llamar álbumes ilustrados. Me ahorro explicaciones remitiendo a esta reseña, donde se habla de su contenido. Está muy bien también el apartado titulado Complementos, realizado por Teresa Durán, que son como notas a pie de página en las que se añaden precisiones y ejemplos de más álbumes, y los dos apéndices firmados por Teresa Durán y por Ana Garralón sobre los álbumes en España y en América Latina. Entre las muchas cosas que me han interesado, una es la clasificación que hace de los álbumes en tres tipos básicos que, resumidamente y a mi modo, sería como sigue: Uno, el de «los álbumes ilustrados»: en ellos el... Leer más

84, Charing Cross Road

Relecturas ● ● Otros libros de no-ficción | Libros autobiográficos | Relecturas

Los libros sobre libros sólo suelen gustar a los convencidos, pues las claves para disfrutarlos sólo las suelen tener los iniciados en la cuestión, y además, con frecuencia, sus autores suelen hacer planteamientos artificiosos y pasarse de vueltas en los elogios entusiastas. El recientemente reeditado 84, Charing Cross Road, un libro de la norteamericana Helene Hanff (1918-1997), no cumple tales condiciones y, quizá por eso, ha tenido tantos seguidores desde su publicación. La historia es elemental y se sigue sólo mediante la correspondencia entre la autora, guionista de televisión norteamericana, y una librería inglesa de libros antiguos, entre 1949 y 1969. A lo largo de sucesivas peticiones de libros y de las respuestas, los interlocutores se van desvelando poco a poco y la... Leer más

Los señores de las finanzas: los cuatro hombres que arruinaron el mundo

Historia (últimos siglos) ● ● Otros libros de no-ficción | Historia (últimos siglos) | Libros de historia (biografías siglo XX)

He leído últimamente, por recomendación de un amigo, Los señores de las finanzas: los cuatro hombres que arruinaron el mundo, un libro que obtuvo muchos premios y cuyo autor es Liaquat Ahamed, un keniata de origen indio que estudió en Cambridge y Harvard. Para mí, que no domino nada el mundo de la economía, ha sido un gran descubrimiento no tanto por lo que cuenta como por la claridad con que lo hace. Los cuatro hombres del subtítulo fueron «los encargados de reconstruir la maquinaria financiera mundial tras la Primera Guerra Mundial» y, por tanto, los principales responsables de la economía durante la Gran Depresión: el gobernador del Banco de Inglaterra, Montagu Norman; el de la Banque de France, Émile Moreau; el del Reichsbank, Hjalmar Schacht; y el del Banco de la... Leer más

El diario de Rywka Lipszyc

Memorias (mundo judío) ● ● Otros libros de no-ficción | Libros autobiográficos de autores judíos | Memorias de infancia (mundo judío)

El diario de Rywka Lipszyc, una chica adolescente que vivió en el gueto de Lodz, Polonia, durante la segunda Guerra Mundial, fue un documento encontrado en Auschwitz por un médico del Ejército Rojo en 1945. Este lo guardó en su casa y, muchos años más tarde, su nieta, que había emigrado a los Estados Unidos, lo dio a conocer. Fue publicado por primera vez en San Francisco en 2014. El libro cuenta con cinco introducciones que dan cuenta de la historia del manuscrito y de qué se sabe de la autora. Es interesante por su valor testimonial, tanto por lo que habla de las condiciones de vida dentro del gueto durante la ocupación nazi, como por la personalidad de la autora, una chica con una gran curiosidad por el mundo y mucha confianza en Dios y en su religión judía. Rywka... Leer más

Invencible

Biografías (siglos XX y XXI) ● ● Otros libros de no-ficción | Biografías (siglos XX y XXI) | Libros de historia (biografías siglo XX)

Invencible, de Laura Hillenbrand (la autora de Seabiscuit), es una narración documental que, al hilo de la historia de Louis Zamperini, da información sobre algunos aspectos de la segunda Guerra Mundial. Zamperini, italo-americano, nació en Torrance, California. Fue un chico alegre y muy gamberro que se convirtió en un gran corredor de media distancia. Con 19 años compitió en la Olimpiada de Berlín, en 1936, en la prueba de 5000 metros: fue el atleta más joven de la historia en la selección estadounidense. Cuando estalló la segunda Guerra Mundial se alistó en la Fuerza Aérea y fue tripulante de un bombardero. En mayo de 1943 el avión en el que iba cayó al mar y, él y el piloto, Russell Allen «Phil» Phillips, sobrevivieron en una balsa durante 47 días, un récord según... Leer más

Impresiones provinciales

Memorias, Diarios, Epistolarios ● ● Otros libros de no-ficción | Libros autobiográficos españoles e hispanoamericanos | Memorias, Diarios, Epistolarios

Recuerdo las ocasiones en las que he citado ya diarios o dietarios de José Jiménez Lozano: —Los cuadernos de letra pequeña: La textura de la banalidad, Quizás era puro realismo, ¿Más privilegios?, Lumbreras, Cabalgatas de feria, Cómo son algunos escritores, El icono más maravilloso. —Advenimientos: Contundente claridad, Sabor amargo, Gramática infecta, Valor contra la estupidez, Joven con alas de pájaro. —Los cuadernos de Rembrandt: Burlas e insultos, Lo peor que puede decirse de una narración, La culpa es de las víctimas, Seguridades elegantes. Recientemente ha publicado Impresiones provinciales, notas tomadas entre los años 2010 y 2014. Como en los libros previos, hay observaciones sobre nuestro empobrecimiento cultural, comentarios acerca de cómo... Leer más

Memoria por correspondencia

Memorias de infancia (España e Hispanoamérica) ● ● Otros libros de no-ficción | Libros autobiográficos españoles e hispanoamericanos | Memorias de infancia (España e Hispanoamérica)

En Memoria por correspondencia, de la pintora y dibujante colombiana Emma Reyes (1919-2003), se reúnen unas cartas que, entre 1969 y 1997, le escribió a su amigo Germán Arciniegas contándole su triste infancia, con la condición de que se publicasen tras su muerte. Al principio la pequeña Emma y su hermana mayor Helena, viven con una mujer llamada María, y cambian de domicilio algunas veces; luego, cuando son abandonadas, son recogidas en un internado con unas monjas cuya forma de tratarlas es inhumana. Lo más destacable del libro es el tono distante y no dolido que usa la narradora, lo cual permite que la lectura de situaciones tan trágicas no resulte demasiado dolorosa. Hay varios apéndices, explicando el origen del libro y cosas de la vida de la autora. En esta reseña, que... Leer más

Vida y pensamiento del cardenal Newman

Biografías ● ● Otros libros de no-ficción | Biografías | Libros de historia (biografías)

John Henry Newman es uno de esos personajes decisivos que permanece oculto para muchos. En el pasado cité una biografía suya —Un maestro de la controversia—, y su novela Perder y ganar —que también cité en la nota Esclavos sin remedio—. También aparecieron palabras suyas con ocasión de comentar El despertar de la señorita Prim, en una cita de Luigi Giussani —Novedades verdaderas—, y hablando de un libro de Chesterton —La otra cara de algunos argumentos—. Al empezar a preparar esta nota estaba convencido de que había puesto también una reseña de su autobiografía, Apología pro vita sua, pero estaba equivocado, aunque sí había dicho el origen de su redacción en la breve biografía de Charles Kingsley. Sabía, eso sí, que nunca había puesto notas sobre sus... Leer más

Hildegarda de Bingen

Biografías ● ● Otros libros de no-ficción | Biografías | Libros de historia (biografías)

Más de una vez, a propósito del papel de las mujeres en la Edad Media, he recomendado biografías firmadas por Regine Pernoud, como las de Leonor de Aquitania, Blanca de Castilla, Cristina de Pizán, o Juana de Arco, y otra, no mencionada en la página hasta el momento: la de Hildegarda de Bingen (1098-1179). Es una figura poco conocida pero que, sin embargo, dice Pernoud, «resulta esencial si queremos entender el siglo XII». En su libro repasa brevemente su vida y su obra, y resalta la singularidad de sus composiciones musicales; hace notar que fue autora de los únicos tratados de medicina, o de ciencias naturales, escritos entonces en el Occidente cristiano; habla de su audaz correspondencia con papas y emperadores, y se refiere a sus extraordinarias visiones cósmicas, lo más... Leer más

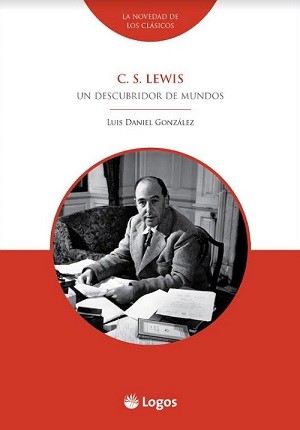

C. S. Lewis: su biografía

Biografías de escritores ● ● Otros libros de ficción | Autores de referencia: C. S. Lewis | Biografías de escritores | Libros de historia (biografías siglo XX)

A propósito de C.S Lewis: su biografía, de Alister McGrath, debo decir lo mismo que dije la semana pasada sobre una biografía de Tolkien: de los que he leído me parece el mejor primer acercamiento a la figura y a la obra de C. S. Lewis. El autor ha consultado extensamente todo el epistolario de Lewis y ha reconstruido, hasta donde parece posible, los puntos menos claros de su vida, como por ejemplo algunos pormenores de su matrimonio con Joy Davidman. También hace precisiones cronológicas, entre las cuales la de más interés es la de aclarar la fecha exacta de su conversión, que no es la que da el mismo Lewis en Cautivado por la Alegría. Quien conozca ya la vida y la obra de Lewis encontrará todas las cosas conocidas: el proceso de su conversión, desde que Owen Barfield... Leer más

Pintura y realidad

Arte (historia) ● ● Otros libros de no-ficción | Arte (historia) | Arte (pintura) | Ensayos sobre arte

Pintura y realidad, de Étienne Gilson, es un magnífico libro de 1957 que reúne conferencias pronunciadas por el autor en la National Gallery of Art de Washington. Empleando testimonios de pintores de distintas épocas, habla de la naturaleza de la pintura como arte y de sus características propias en comparación con otras artes. Al hilo de su ordenada reflexión, va dando ideas sobre cuestiones como la diferencia entre la pintura y otras artes, la educación estética, la función de los museos, la diferencia entre la ilustración y la pintura, la significación y el valor de la pintura, etc. En sábados sucesivos pondré algunas notas tomadas de su exposición. Empiezo por unos comentarios que hace acerca de la diferencia entre apreciar el arte y conocer historia del arte u otras... Leer más

El amor a la sabiduría

Relecturas ● ● Otros libros de no-ficción | Ensayos | Relecturas

He releído El amor a la sabiduría, del filósofo tomista Etienne Gilson, en una edición antigua, más completa que otra, reeditada hace poco, que sólo contiene los dos primeros de los cuatro textos originales. La primera conferencia, pronunciada en Harvard en 1927, se titula «Ética de los Estudios Superiores»; la segunda, en Marquette, en 1947, «Historia de la Filosofía y educación filosófica»; la tercera, en Marquette también, en 1951, «Sabiduría y amor en Santo Tomás de Aquino»; y el cuarto texto, que no es de una conferencia sino un capítulo del libro Cristianismo y Filosofía, fue publicado en París en 1949. Selecciono a continuación unos textos. En la primera conferencia dice Gilson a sus oyentes que «es verdad que existió una vez la superstición de que todo... Leer más

La trilogía del límite, de Suzy Lee

Ilustradores (memorias) ● ● Otros libros de no-ficción | Ilustración (libros) | Libros de ilustradores y sobre ilustración

A muchos álbumes ilustrados actuales, en los que se ve un indudable talento gráfico y que se apoyan en relatos interesantes, les suelen faltar algunos puntos de acierto, que a veces parecen proceder del apresuramiento al publicar —hay álbumes que comienzan muy bien y acaban como pueden…— y a veces de cierta falta de reflexión sobre la naturaleza propia de los álbumes —hay álbumes en los que vendría muy bien pulir mucho más, e incluso suprimir, las palabras…—. Para comprender este tipo de cosas viene bien leer La trilogía del límite, de Suzy Lee, un extraordinario libro en el que la ilustradora explica, paso a paso, tres álbumes suyos sin palabras —Espejo, La ola, Sombras—, que tienen en común no sólo una realización magnífica sino el hecho infrecuente de... Leer más

Palomas y serpientes

Aforismos ● ● Otros libros de no-ficción | Aforismos | Artículos, entrevistas, aforismos, misceláneas de textos

Uno de los aforismos reunidos en Palomas y serpientes, de Enrique García-Máiquez, el único con la palabra sonrisa, es un consejo: —Consejo de Jean Cocteau: «No incurrir en pleonasmos, no hacer poesía poética». Por el mismo motivo: no hablar jamás de nada serio sin una sonrisa. Un consejo que el autor sigue, como se puede ver estos ejemplos de aforismos de tipo personal, político, social, paradójico: —Me caigo bien, lo reconozco. (Espero levantarme.) —Sin principios se empieza mal. —Se buscaba la gloria; luego, la fama; luego, el éxito; ahora, los «Me gusta» y los retuits; y todavía hay quien habla de progreso. —«Hablar» empieza con hache muda. Otro aforismo es una resolución: —Propósito: escribir cada día mejor, o sea, que se note... Leer más

Reflejos y sombras, de Saul Steinberg

Ilustradores (memorias) ● ● Otros libros de no-ficción | Ilustración (libros) | Libros de ilustradores y sobre ilustración

Cuenta Saul Steinberg en Reflejos y sombras que hizo dibujos del natural por primera vez durante un viaje de estudios a Ferrara y Roma: «Durante aquel viaje entendí lo difícil que es hacer un dibujo del natural, lo importante que es entender la naturaleza, la verdad de la realidad. (…) No se dibuja bien si se miente. Y al revés: si en un dibujo del natural se ha dicho la verdad, el dibujo se convierte automáticamente en un buen dibujo. Otra dificultad del dibujo al natural es que nos obliga a encontrar respuestas a preguntas que nunca nos habíamos planteado. Lo que se logra trabajando en el estudio es a menudo una respuesta a preguntas que ya se conocen». Más adelante sigue: «Lo que intento hacer es decir con la pintura algo más de lo que el ojo ve. (…) Soy más un... Leer más

Lenin. Una biografía

Biografías (siglos XX y XXI) ● ● Otros libros de ficción | Biografías (siglos XX y XXI) | Libros de historia (biografías siglo XX)

Hace años leí una biografía de Lenin, firmada por David Shub, de la que recordaba pocas cosas. Hace unos dos meses seguí el consejo de un amigo historiador y busqué la biografía posterior escrita por Robert Service, que me ha parecido ordenada, clara y bien documentada. En ella se cuentan bien los pormenores de su vida personal: padres, educación, infancia y juventud, el acontecimiento decisivo de la detención y posterior muerte de su hermano mayor, el afecto que siempre le tuvieron su madre y sus hermanas, y sus relaciones con otros revolucionarios como él, su esposa incluida, pues, desde muy joven, Lenin no dejó nunca que cualquier clase de sentimentalismo tuviera cabida en sus decisiones políticas. El biógrafo lo describe como alguien reservado, que rara vez confió a... Leer más

Cartas a Aldo Buzzi, de Saul Steinberg

Ilustradores (memorias) ● ● Otros libros de no-ficción | Ilustración (libros) | Libros de ilustradores y sobre ilustración

Dos extraordinarios libros de y sobre Saul Steinberg, uno de los dibujantes en prensa más importantes del siglo XX: Reflejos y sombras, una narración autobiográfica, y Cartas a Aldo Buzzi, 1945-1999, una epistolario que da mucha idea de las lecturas, amistades e intereses de Steinberg. El primer libro contiene una narración, que proviene de las conversaciones de Steinberg con Aldo Buzzi, un antiguo compañero de estudios, y que tiene cuatro capítulos: «Rumanía», «Italia», «Norteamérica», «El oficio de dibujante». Hay después un álbum de ilustraciones de Steinberg y una biografía sintética suya firmada por Vicente Ferrer. El título tiene que ver con el gran interés de Steinberg por los reflejos y las sombras, que una y otra vez aparecen en sus dibujos: los... Leer más

De las memorias de Leo Lionni (y 2)

Ilustradores (memorias) ● ● Otros libros de no-ficción | Ilustración (libros) | Libros de ilustradores y sobre ilustración

Cuenta Leo Lionni en sus memorias cómo, en el origen de sus álbumes, están las cualidades que cultivó durante su trabajo como publicista. En concreto, Pequeño Azul y Pequeño Amarillo se benefició de los experimentos que había hecho, años atrás, con las dimensiones, formas y posiciones en la página de las manchas de colores, imaginando que eran personas en una habitación o en una plaza, para pensar en cómo unas elecciones u otras tenían distintos significados o provocaban diferentes sentimientos en el lector-espectador. Así, un punto en el centro parece indicar autoridad, formalidad; en una esquina vergüenza, temor, informalidad, etc. En general, según explica él mismo, las características comunes de sus álbumes son el ritmo, la simplicidad de la acción, la lógica... Leer más