Libertades de ficción, ficciones de libertad

Las ficciones que llegan a los niños aumentan sus experiencias cotidianas, amplían sus horizontes interiores, moldean sus sentimientos, influyen en la formación de sus opiniones y en su futura conducta. En este sentido, un análisis global de la LIJ debe prestar atención a cómo presenta y cómo promueve el aprendizaje de la libertad. Primero, en los libros que se han dado en llamar clásicos, los que han merecido la aprobación mayoritaria de chicos, críticos y educadores de distintas generaciones y lugares. Y, segundo, con todas las reservas que siempre merece cualquier generalización así, en los libros actuales, de los que si está más o menos claro cuáles resultan atractivos y cuáles están bien escritos, no lo está tanto cuáles hacen un planteamiento adecuado.

Los clásicos

Escritos en tiempos que no daban culto a la juventud, los mejores libros infantiles y juveniles del pasado rompieron barreras y ayudaron a redefinir los modos de impartir una verdadera educación. Sus autores supieron dirigirse a los chicos como siempre lo han hecho los buenos educadores: tratándolos como seres humanos completos y no como adultos en miniatura, con afecto sin ser pueriles, fueron cuidadosos con los conceptos que manejaban y con los mensajes que transmitían.

Algunos los escribieron autores que, recuperando en buena parte sus recuerdos de infancia, quisieron dar voz a los niños cuando nadie los escuchaba: para denunciar injusticias y abusos, como Dickens; para poner de manifiesto la inconsistencia de la formación moral que recibían, como Twain. Otros se dirigieron a unos niños concretos a los que se sentían particularmente unidos: Lewis Carroll lo hizo para Alicia Liddell y sus hermanas, arremetiendo contra los errores pedagógicos de los adultos, Beatrix Potter escribió sus cuentos para los hijos de su institutriz, ejemplificando conductas infantiles en animales humanizados.

Pero el número más importante, con mucha diferencia, de los libros que permanecen vigentes como clásicos fueron compuestos por un padre para sus hijos. Por citar sólo algunos muy destacados: Stevenson escribió La isla del tesoro a petición de su hijastro; Kenneth Grahame contó primero y escribió después El viento en los sauces para su hijo; lo mismo hizo A. A. Milne con Winnie the Pooh; Hugh Lofting redactó y dibujó Doctor Dolittle en cartas a sus hijos desde las trincheras de la primera Guerra Mundial; estando enfermo, Jean de Brunhoff ilustró y escribió Babar basándose en los cuentos que su mujer contaba a los niños; Astrid Lindgren inventó Pippi cuando su hija de siete años estaba enferma…

La única ideología válida

Ninguno de tales ejemplos indiscutibles nació de intereses comerciales ni escolares, sin que al decir esto quiera descalificar tales motivos por sí mismos. Pero si leemos libros del XIX que sí tuvieron raíces de esa clase como Pinocho o Corazón, vemos cómo el deseo de Collodi por contentar a los padres le hace colocar una excesiva carga moralizante a Pinocho; y cómo el afán de Amicis por inculcar el naciente patriotismo italiano a colegiales, hace que algunos pasajes de Corazón suenen ridículos hoy. Dicho de otro modo: las mejores obras infantiles y juveniles del pasado fueron escritas pensando en sus destinatarios uno a uno: sin perder de vista la finalidad de gustar y ayudar al lector concreto, lo que implica renunciar a cualquier corsé ideológico; sin el prejuicio de considerar a los niños como público consumidor, que ciertamente no existía del mismo modo que ahora, lo que significa no necesitar el visto bueno de nadie para escribir y publicar.

colocar una excesiva carga moralizante a Pinocho; y cómo el afán de Amicis por inculcar el naciente patriotismo italiano a colegiales, hace que algunos pasajes de Corazón suenen ridículos hoy. Dicho de otro modo: las mejores obras infantiles y juveniles del pasado fueron escritas pensando en sus destinatarios uno a uno: sin perder de vista la finalidad de gustar y ayudar al lector concreto, lo que implica renunciar a cualquier corsé ideológico; sin el prejuicio de considerar a los niños como público consumidor, que ciertamente no existía del mismo modo que ahora, lo que significa no necesitar el visto bueno de nadie para escribir y publicar.

Cuando Astrid Lindgren afirma de sí misma «no soy una escritora ideológica. Soy una escritora que cree en el amor al prójimo como única ideología válida», está señalando una razón básica de por qué sus obras, como los mejores clásicos, gustan a una mayoría de niños y agradan a la vez a una mayoría de adultos. Y es que, con talento literario y criterios educativos sensatos, escribir desde una fuerte y recta vinculación afectiva cierra el paso a cualquier interés distinto de buscar lo mejor para el lector. Deja de tener relevancia lo que piense nadie y el afán por entretener y divertir no conduce al halago cómplice. Por eso los mejores relatos para chicos pueden llegar más o menos lejos, pero siempre apuntan en una dirección correcta: dan alas a sus lectores pero no temen recordarles sus responsabilidades, fomentan una libertad interna que si es independencia también es compromiso.

Ingredientes triviales

Lo mismo hacen, sin duda, las mejores obras de las últimas décadas. Pero, sin duda también, los cambios sociales y la conversión de la LIJ en una industria de la que vive gran número de personas, han provocado que hoy sean muchísimos los relatos que se confeccionan con objetivos distintos, en el mejor de los casos paralelos, al de llegar a la cabeza y al corazón de los lectores niños o jóvenes. Por ejemplo, pasar los filtros mentales o comerciales de quienes deciden si el libro se publica o no, acertar con el tema o el enfoque del momento, sida o anorexia, ecologismo o feminismo.

Como consecuencia, en multitud de relatos de la tendencia que se ha llamado antiautoritaria los padres y profesores despóticos se han convertido en clichés manidos, en muñecos prefabricados para embestir contra ellos sin temor y sin riesgo. También son penosas caricaturas, enemigos como el político con rasgos nazis o racistas, el empresario sin escrúpulos al que no importan para nada las ballenas, o los clones del ejecutivo eficiente y gris que creó Michael Ende para Momo. Del mismo modo, los editores velan para que sus pulcras colecciones no contengan cazadores despiadados como los de las novelas decimonónicas o simplemente irresponsables como el primer Tintín en el Congo; y evitan cuidadosamente que los pequeños protagonistas caigan en la tentación de maltratar a cualquier clase de animal.

Como consecuencia, en multitud de relatos de la tendencia que se ha llamado antiautoritaria los padres y profesores despóticos se han convertido en clichés manidos, en muñecos prefabricados para embestir contra ellos sin temor y sin riesgo. También son penosas caricaturas, enemigos como el político con rasgos nazis o racistas, el empresario sin escrúpulos al que no importan para nada las ballenas, o los clones del ejecutivo eficiente y gris que creó Michael Ende para Momo. Del mismo modo, los editores velan para que sus pulcras colecciones no contengan cazadores despiadados como los de las novelas decimonónicas o simplemente irresponsables como el primer Tintín en el Congo; y evitan cuidadosamente que los pequeños protagonistas caigan en la tentación de maltratar a cualquier clase de animal.

Tengo presente que también en el pasado se intentaba uniformar la mente de los pequeños lectores, en muchos casos quizá de modo más férreo que ahora. Precisamente por eso, si podemos ver con claridad que los libros que perduran como mejores son los que nacieron libremente y evitaron lo falso y lo circunstancial, hay fundamento para suponer que tampoco sobrevivirán los libros oportunistas que usan los mensajes multiculturales o ecologistas como ingredientes triviales.

Penosas confusiones

La LIJ de hoy no tiene ningún problema en concluir que algunas conductas son condenables: maltratar a los niños o matar judíos está mal en cualquier lugar y época. Por eso hay tantas ficciones que no propugnan un modo de actuar determinado como correcto pero sí dejan claro que algunas conductas son siempre rechazables. Son raros los equívocos en este punto: no he visto ni un sólo relato de LIJ actual donde lo nazi sea elogiado.

Pero si cualquiera puede ver que hay modos de actuar que, siempre y en todas partes, son malos, no se puede decir lo mismo tan fácilmente respecto a los comportamientos buenos. Por eso, cuando se postulan como apropiados o convenientes algunos comportamientos que, cuando menos, son discutibles, procede recordar el sabio consejo de Stevenson: el escritor «debe guardar silencio cuando sospecha que no comprende algo cabalmente». Es terrible que un escritor para niños sea como aquél personaje felliniano, un director de cine que interpretaba Mastroiani, que no sabía qué quería decir pero quería decirlo pese a todo.

El talento literario y las buenas intenciones son compatibles con un concepto falso o incompleto de libertad. Esto se daba en el pasado, cuando la línea dominante consistía en educar niños formalitos, y se da hoy cuando se pretenden formar chicos desinhibidos. Si entonces hubo penosas confusiones entre autoridad y autoritarismo, entre respeto y formalismo, hoy las hay entre libertad y permisivismo, entre autenticidad y espontaneidad. Y cualquiera que conozca la LIJ actual sabe con cuánta frecuencia se habla de la felicidad como un objetivo y no como un resultado, con qué ligereza se sugiere que de un comportamiento espontáneo surgirá una personalidad bien desarrollada, con qué frivolidad se proponen como igualmente buenas distintas opciones de comportamiento.

Experiméntalo todo

Robert Anson Heinlein, el más popular de los autores de ciencia-ficción de los cincuenta, fue un ardiente defensor de una libertad absolutizada, entendida como un fin en sí misma. Su editor se negó a publicar Tropas del espacio como novela juvenil por su contundente justificación de la violencia en defensa de la libertad: «La violencia, la fuerza bruta, ha arreglado más cosas en la historia que cualquier otro factor, y la opinión contraria constituye el peor de los absurdos. Los que olvidan esta verdad básica siempre han pagado por ello con su vida y su libertad», sostiene un brillante profesor de historia y filosofía moral. Eran vísperas del Vietnam, pero también de la revolución estudiantil en los campus norteamericanos de los sesenta… a los que Heinlein, con Forastero en tierra extraña, suministró una novela de referencia: «Experiméntalo todo», era su grito.

Las mismas premisas que llevan a transformar la libertad en un abuso, dan origen a la libertad entendida como pura espontaneidad tan propia del «prohibido prohibir» de los sesenta. Podemos encontrar sus rastros en un relato sobre un planeta en el que «no se sabe qué prohibir, porque la gente no hace nada malo, sobre todo desde que nada está prohibido», se afirma en El Planeta de los Árboles de Navidad, de Gianni Rodari; o en una historia sobre una encantadora chiquilla a la que su simpática abuela le dice que «no hay que hacer caso de prohibiciones. No suelen tener fundamento», como sucede en Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite. Son comentarios al paso, pero significativos por lo que revelan e importantes porque proceden de dos autores de gran calidad e influencia.

Y donde lo espontáneo es elogiable sólo por serlo y la libertad es ausencia de prohibiciones, es lógico que la culpa desaparezca. En Plain City, de la norteamericana Virginia Hamilton leemos que una jovencita cuyo padre se fue de casa hace mucho y cuya madre no le dedica tiempo, está enfadada pero, nos dice la narración, «sabía que su madre no tenía la culpa, nadie la tenía. Tampoco era culpa de su padre». Dejemos estar la cuestión de si tal argumento no pretende absolver al adulto ante sus hijos, frecuentísima sospecha con tanta ficcioncita juvenil de problemas familiares. Pero si los padres no tienen ninguna culpa, la inevitable conclusión es la del protagonista-narrador de un relato de Martín Casariego, que comprenderá, «en fin, que no había culpables, que sólo había errores».

Diluir la culpa en una difusa responsabilidad colectiva, tiene las palpables y destructivas consecuencias sociales de las que Pascal Bruckner y Richard Hughes hablan en La tentación de la inocencia y en La cultura de la queja. Pero, además, termina también anulando al hombre, como se ilustra muy bien en la interesante novela futurista del danés Henrik Stangerup, El hombre que quería ser culpable: un escritor de nombre Torben, funcionario en el Instituto Estatal de Racionalización del Idioma, desea hacer frente a la responsabilidad del asesinato de su mujer, a pesar de que todas las instancias sociales le intentan convencer de su inocencia. La historia, que aclaro que no es nada infantil ni juvenil, se desarrolla en una Dinamarca que no acepta los finales duros de los cuentos de Andersen: un síntoma más de que algo huele a podrido.

Libre de qué, libre para qué

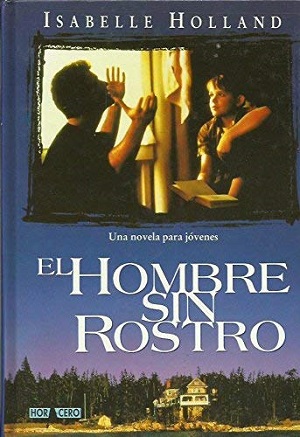

Dentro de la LIJ nos acercamos, creo yo, a un concepto más ajustado de libertad a través de unos excelentes diálogos que se contienen en El hombre sin rostro, una novela de Isabelle Holland que hace unos años llevó Mel Gibson al cine. El joven Chuck, que tiene varias hermanas que son hijas de padres diferentes, charla con su extraño profesor Justin McLeod, que un día le pregunta:

«—¿Qué es lo que más deseas? Rápido, sin pensar.

—Ser libre.

—¿Libre de qué?

—De que me atosiguen. Para hacer lo que quiera.

—No está mal. Pero cuando estés haciendo lo que quieras, no esperes ser libre de las consecuencias de tus actos.»

Con todas sus limitaciones, esta clase de libertad es el instrumento que tenemos para ir construyendo la propia vida y el que los chicos tienen que aprender a manejar. Educar, enseñar a usar la libertad, empieza por hacer notar que cada elección condiciona el futuro y que no se pueden ignorar las consecuencias de las elecciones previas. Por tanto, lo que más interesa es elegir bien.

Pocos días después, alumno y profesor prosiguen la conversación:

«—Me siento libre» —dice Chuck mientras se baña.

«—Que es lo que siempre has querido ser. ¿Nunca has pensado que la palabra “libre” no significa nada por sí misma?

—¿Cómo?

—¿Libre para qué? ¿Libre de qué?»

Entonces, Chuck comenta para sí: «Una de las preguntas era fácil y ya la había respondido: libre para hacer lo que quería. La otra había que pararse a pensarla. ¿Libre de qué? De agobios. De mamá. De (mi hermana) Gloria. De casa.»

McLeod intenta que Chuck reflexione sobre sus vínculos afectivos, pero a Chuck, por su peculiar historia familiar, le desagrada la palabra “querer”. Por esa razón, no le queda claro que la pregunta difícil es el para qué de la libertad, que hay algo más allá de la libertad que le marca su sentido: elegir bien es elegir lo bueno y por eso la libertad no es simplemente hacer lo que quiera.

Cimientos sólidos

En Rebeldes, la novela que Susan Hinton escribió con sólo 17 años, se cuenta que, cuando muere un joven pandillero, un compañero se lamenta de que sus padres «lo habían mimado hasta pudrirlo. (…) Siempre cedieron ante él», cuando lo que él quería era «que alguien le dijese “No”. Conseguir que alguien dispusiera la ley, fijase los límites, le diera algo sólido en qué apoyarse». Al fin, la vida misma termina imponiendo algunas conclusiones: la libertad real puede ser destruida en nombre de libertades ficticias; son las normas justas las que hacen posible la libertad; donde no hay corrección sobra cobardía y falta verdadero cariño.

Obviamente, son lecciones que difícilmente se aprenden en las novelas si no se ven en la vida. Por eso es interesante observar cómo muchos de los libros clásicos para chicos no proceden de un esfuerzo intelectual desencarnado sino del empeño humano e intelectual por entregar lo mejor de uno mismo a las personas que más quiere. Tal vez más que otra clase de literatura, la fuerza de la LIJ depende mucho del corazón, entendido también como el sacrificio que supone ponerse a la altura del chico sin bajar el nivel, del olvido de uno mismo que significa orillar otros intereses aparentemente más altos. Entre los clásicos citados más arriba hay ejemplos evidentes, algunos conmovedores, de autores que compusieron sus obras en medio de grandes dificultades personales y que, igual que tantos padres, al sacrificarse por sus hijos han dejado claro el para qué de la libertad. Es el caso de un catedrático de Oxford como Tolkien, que afirmaba seriamente no escribir para niños… pero que no hubiera escrito sus libros si no hubiera sido un padre cuya principal ocupación fueron sus hijos. También una pista para tantos intelectuales que sueñan con que su obra perviva… y ponen sus ambiciones en otros objetivos.

NOTAS

Este artículo fue publicado en NUEVA REVISTA n. 69, mayo-junio del 2000, y ha sido revisado en junio de 2007.

La cita de Astrid Lindgren está tomada de una entrevista publicada en la revista Literatura infantil y juvenil n. 122, XII.1994.

Los libros de no ficción citados son:

—Pascal Bruckner. La tentación de la inocencia (La tentation de l´innocence, 1995). Barcelona: Anagrama, 1996; 293 pp.; col. Argumentos; trad. de Thomas Kauf; ISBN: 84-339-0528-7.

—Richard Hughes. La cultura de la queja: Trifulcas norteamericanas (Culture of Complaint. The Fraying of America, 1993). Barcelona: Anagrama, 1994; 224 pp.; col. Argumentos; trad. de Ramón de España; ISBN: 84-339-1381-6.

—Robert Louis Stevenson. Ensayos literarios. Madrid: Hiperión, 1988, 2ª ed.; 211 pp.; trad. de Beatriz Canals y Juan Ignacio de Laiglesia; ISBN: 84-7517-587-2.

Los datos de las novelas que no aparecen en la página son:

—Henryk Stangerup. El hombre que quería ser culpable (Mander der ville vaere skyldig, 1973); Barcelona: Tusquets, 1991; 168 pp.; col. Andanzas; trad. de Jesús Pardo Santayana; ISBN: 84-7223-371-5.

—Martín Casariego. El chico que imitaba a Roberto Carlos (1996). Madrid: Anaya, 1996; 186 pp.; col. Espacio Abierto; ISBN: 84-207-7514-2.

—Robert A. Heinlein. Tropas del espacio (Starship Troopers, 1959); Madrid: MR ediciones, 1989; 242 pp.; col. Super-ficción; trad. de Amparo García Burgos; ISBN: 84-270-1375-2.

—Robert A. Heinlein. Forastero en tierra extraña (Stranger in a Strange Land, 1961). Barcelona: Plaza & Janés, 1999; 880 pp.; col. Los Jet; trad. de Domingo Santos; ISBN: 84-01-46315-7.