Como apunté días atrás, cuando un personaje tiene una voz narrativa muy especial que causa fascinación, en una segunda entrega de sus aventuras ya no hay efecto sorpresa e incluso puede decepcionar. Lo primero pero no tanto lo segundo, al menos como en el ejemplo mencionado, se puede aplicar a La muerte no es un juego de niños, de Alan Bradley, y a su heroina y narradora Flavia de Luce. Para quienes no la conozcan hay que decir que es una chica de once años con pasión por la química, unos conocimientos descomunales sobre esa materia, con «un particular énfasis en la química de la putrefacción» según ella misma dice. Por supuesto, es buena chica pero su mente no es sencilla: «el cerebro y la moral no van unidos. A mí, por ejemplo, a veces me consideran muy lista y, sin embargo, la mayor parte de las veces, mi cerebro está diseñando nuevas e interesantes formas de causar una muerte repentina, nauseabunda, dolorosa y agónica a mis enemigos».

En esta nueva historia el caso que acaba resolviendo es el de un marionetista muy famoso que representa en su pueblo Juan y las habichuelas mágicas pero, en plena función, muere. Se repiten personajes y ambientes de la primera novela y aparecen otros nuevos; se siguen ampliando interrogantes, como qué fue de la madre de Flavia, y se inician otros, como el temor a que su familia tenga que abandonar su actual casa; siguen siendo muy numerosas las referencias literarias que contiene la trama. El caso del asesinato no es muy allá: es complicado pero su resolución llega como consecuencia de muchos factores del pasado que van surgiendo cuando hacen falta. El autor actúa también como un buen marionetista.

Sea como sea, el entusiasta de Flavia disfrutará igual con sus asombrosas parrafadas y deducciones. Puede dar una idea esta, de cuando se mancha la ropa de alquitrán y entonces, dice, piensa en Michael Faraday, que «había sintetizado tetracloroetileno en los años veinte, calentando hexaclorotileno y extrayendo el cloro mientras se descomponía. La sustancia resultante quitaría el alquitrán de la tela en un instante. Desafortunadamente, aunque me hubiera gustado mucho hacerlo, no tenía tiempo para repetir el descubrimiento de Faraday. En su lugar, tendría que fiarme de la mayonesa, tal y como recomendaba el Vademécum del mayordomo y el lacayo con el que me había tropezado un día lluvioso en el que fisgaba en la despensa de Buckshaw».

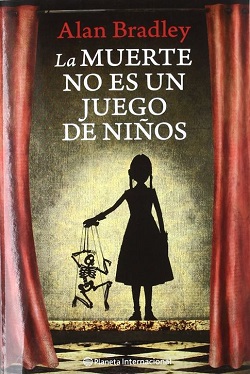

Alan Bradley. La muerte no es un juego de niños (The Weed that Strings the Hangman’s Bag, 2010). Barcelona: Planeta, 2012; 381 pp.; col. Planeta Internacional; trad. de Elisabete Fernández Arrieta; ISBN: 978-84-08-11170-2.